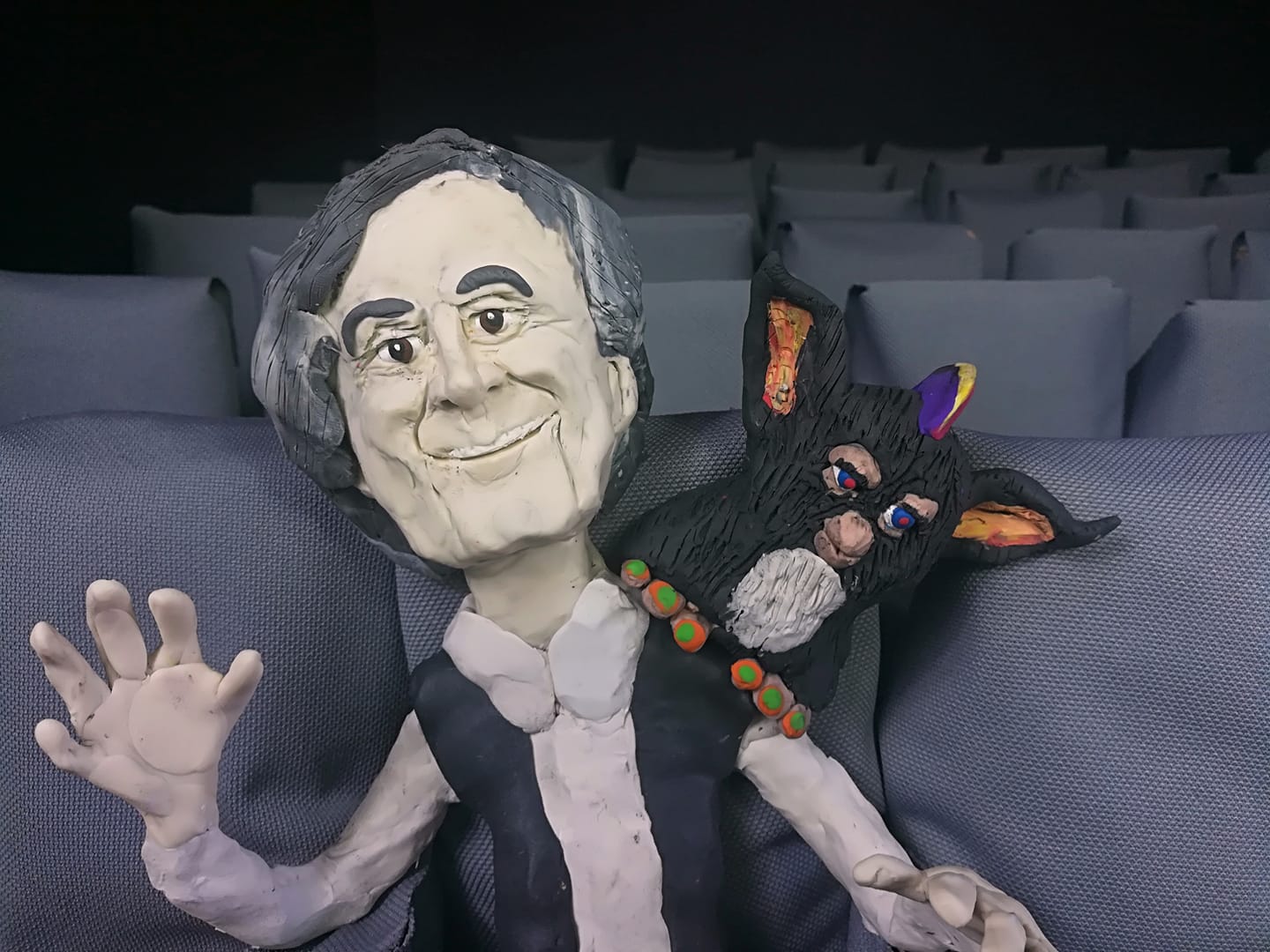

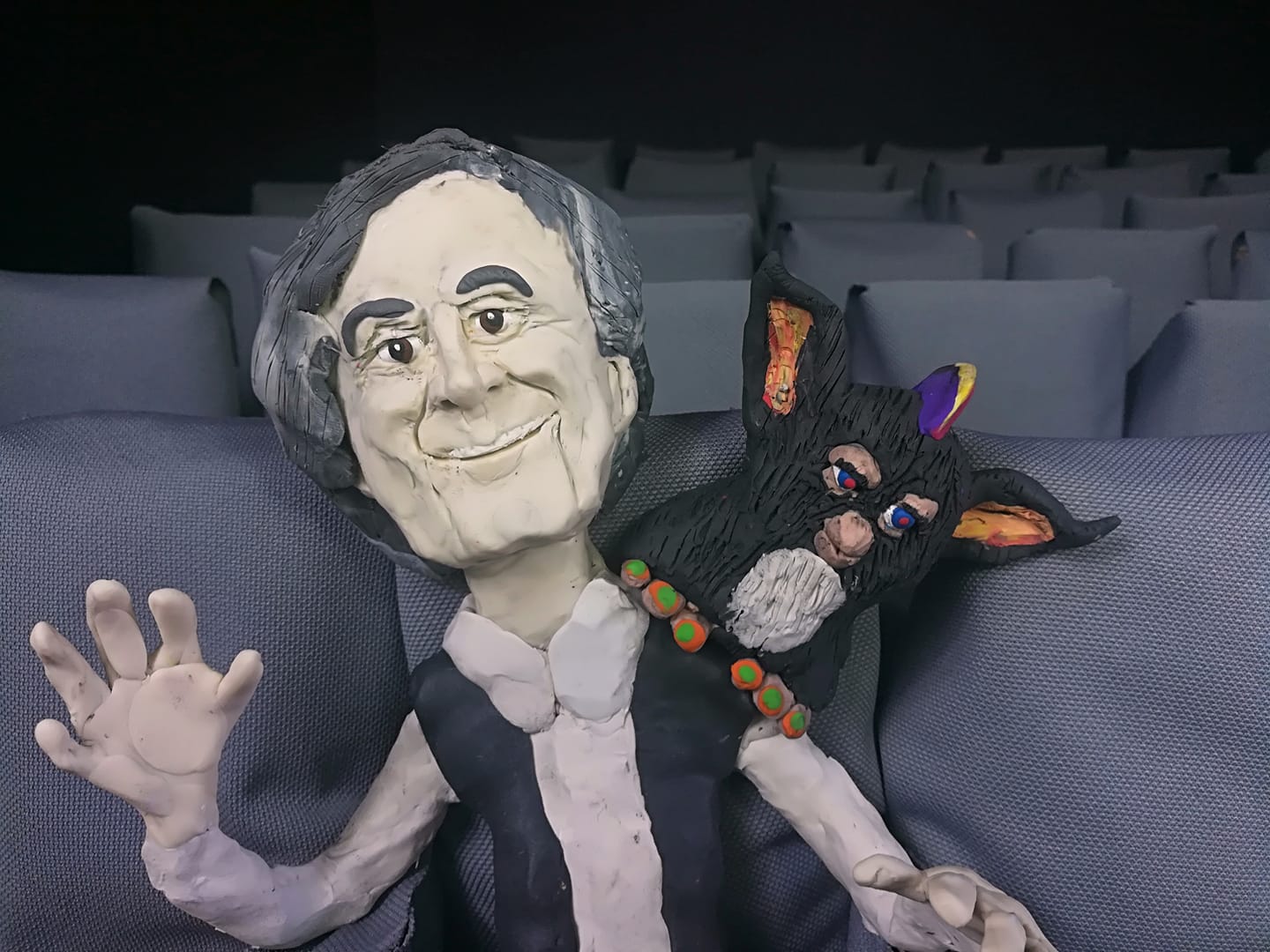

A force de traquer les contenus de Jean-Baptiste Thoret sur Youtube, on tombe sur des pépites. Comme cette vidéo hilarante où l’auteur se moque gentiment de lui même en prêtant sa voix à son double en pâte à modeler. A priori dérisoire, ces marionnettes apportent un dialogue qui manque cruellement à notre époque. Autrefois central, le cinéma est devenue une culture périphérique. Mais quelques irréductibles passionnés maintiennent la flamme initiée par Langlois et les frères Lumière. Rencontre avec Vincent Barrot, père de la Cinémamecque.

Comment est née la Cinémamecque ?

La Cinémamecque est née d’un jeu de mots…puis d’ un jeu de modelage. En fréquentant le ciné-club de Jean Douchet, à la Cinémathèque ou au cinéma du Panthéon, j’observais, amusé, le peuple des cinéphiles, une bandes de mecs assidus, passionnés, intelligents, sensibles, parfois sectaires voire intégristes, psychiquement atteints ou complètement fous. Tout un monde dont je fais évidemment partie. J’évite néanmoins, le plus possible d’avoir les cheveux gras, une odeur de fennec et un sac plastique pour talisman… Le cinéphile est pluriel… En bon lecteur de Bouvard et Pécuchet, j’aime les typologies et avec la cinéphilie, on entre dans une Comédie humaine, riche et variée. Je me méfie des puristes, des catalogueurs ou des fabricants de stéréotypes. Dans une foule de spectateurs, il y a plusieurs mondes… Il ne faut pas oublier les « cinéfilles » mais à la Cinémathèque, il y a toujours eu une dominante masculine. Plusieurs films satiriques sont nés de cette période : Les mecs de la Cinémamecque, Prise de becs à la Cinémamecque, Les Pellicules de la Cinémamecque puis Comment parler d’un film sans l’avoir vu ?, La Déterritorialisation et Apocalypse, you know. Je me suis d’abord amusé en parodiant les séances du ciné-club de Jean Douchet, sorte de Cochise, chef d’une tribu d’irréductibles buvant les paroles d’un nouveau Socrate. J’ai inventé un nom d’artiste : Marchouillard ! Mais maintenant, je suis passé à Vincent Barrot… J’ai tellement d’admiration pour les grands cinéastes que j’ai longtemps trouvé ridicule de faire croire que mon nom pouvait être le nom d’un réalisateur. Va pour Vincent Barrot, adieu Marchouillard, j’assume mes petits films sur le cinéma.

Si on remonte dans le temps, la Cinémamecque a digéré différentes influences :

Cinémastock, Rubrique-à-brac de Gotlib (président d’honneur de la Cinémamecque) la dimension parodique des grands de la BD (Franquin, Morris, Uderzo, Goscinny, Hergé, Margerin…), Chapi-Chapo, le coup de crayon fabuleux de Cabu dans Récréa 2 et j’ai été élevé au Muppet show (avec l’hilarant batteur Jean-Marie !!), la série Thunderbirds, les Guignols de l’info… la lecture de Gulliver et de Pinocchio. Ma passion pour les grands dessinateurs de BD m’a conduit au dessin mais je me sens plus à l’aise avec le modelage.

Et puis, j’aime beaucoup l’écrivain Denis Grozdanovich. Il fait partie des gens dont la poésie et la philosophie me font penser à deux de mes poètes préférés : Sempé et Tati. Dans Petit traité de la désinvolture, il fait un portrait saisissant des cinéphiles de la Cinémathèque qu’il appelle « les Tueurs de temps ». Les gens qui se pressent pour aller voir un film avec un sac plastique dans les mains, c’est de la sociologie, une histoire des passants, un peuple qui marche pour aller voir un Bergman ou un Ozu muet ! une poésie singulière !

Pourquoi l’animation?

J’ai fait des films muets ou sonores avec des amis notamment Les Garçon vachers, un western et un péplum philosophique Haltérophilo ! Mais l’animation permet de se créer une petite économie, un décor proche, une manière non pas de faire du cinéma mais « mon cinéma » sur le cinéma, chez moi. Le film de Jean Painlevé sur Le cirque de Cadler a été une révélation pour moi. Comment ne pas vouloir devenir un vieil homme qui s’amuse avec des figurines poétiques ?

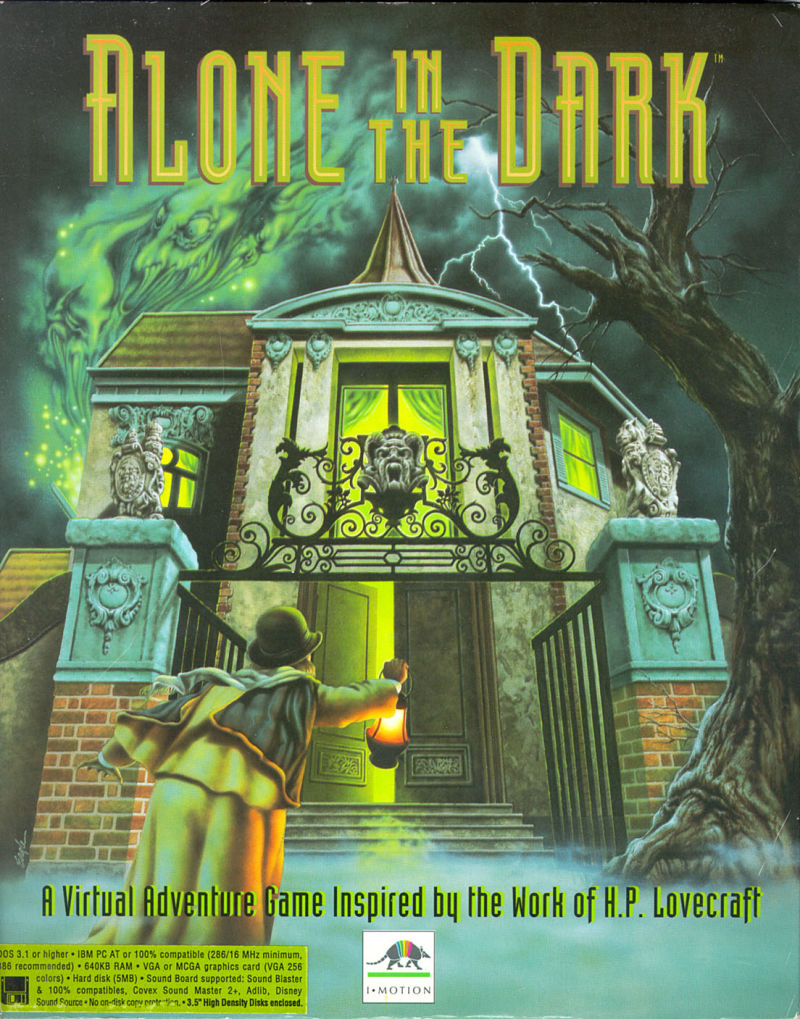

J’ai adoré aussi Adam Elliot, ses courts métrages et Mary and Max. Nick Park avec Le mystère du lapin Garou est le Mozart de l’animation tout comme Peter Lord. J’aime beaucoup aussi les films de Tim Burton et ceux de Joe Dante : Small Soldiers et Les Gremlins !!! Dépassé par la technique et la virtuosité de ces maîtres et aimant trop les grands cinéastes, je préfère faire mon petit cinéma que « du cinéma ». Mais je m’intéresse beaucoup à la mise en scène et si on regarde bien un film Cinémamecque, il y a de la mise en scène, ça circule, je tente des raccords, des décalages, plusieurs niveaux de lecture. Je sais que trop de références peut tuer un film mais il y a plusieurs lectures, des clins d’œil qui renvoient à autre chose. La poésie du stop motion est sans fin ! Je suis très sensible à la folie créative de Starevitch ou de Svankmajer. Mais il y a parfois quelque chose de morbide dans le cinéma d’animation… Si on me fige dans le fétichisme, je sors les crocs. Je suis un renoirien convaincu, c’est la vie qui palpite qui m’intéresse. Après avoir parodié Jean Douchet, j’ai fini par avouer à celui-ci que j’avais fait le film que Jean-François Rauger et Bernard Benoliel lui avaient montré. Il avait trouvé mon cinéma « du Pâthéon » « très vivant ». Ca m’a donné envie de continuer. Récemment, « l’amant dans les 400 coups » m’a confié « ta figurine ce n’est pas moi et en même temps, c’est tout à fait moi ». Jean Douchet est un des personnages emblématiques de la Cinémamecque, il a voué sa vie à la transmission, il a sa cour et ses détracteurs mais avant de pousser Pépère dans les orties, certains « jeunes turcs » peuvent aller se rhabiller…

L’idée d’animer des gens assis n’est pas une provocation mais le désir de proposer autre chose. Ce ne sont pas des films « d’agitation » mais à la Cinémamecque, le spectateur a le temps d’observer un petit monde qui nous ressemble. Freud parle de « l’ inquiétante étrangeté » produite par des marionnettes, c’est ce que je recherche. J’aime aussi les décalages (Truffaut à côté de Godard), Bergman à côté de Charles Bronson.

Pourquoi la pâte à modeler ?

Mes frères étaient de vrais artistes de la pâte à modeler. Très jeunes, nourris aux classique de la BD, comme Blueberry ou Astérix et Lucky Luke. Ils étaient capables de réaliser des tuniques d’indiens magnifiques ! En maternelle, j’étais premier en modelage. Je faisais un bonhomme en quelques secondes. Si ça cassait, je le refaisais en deux temps, trois mouvements, sous l’œil ébahi de ma maîtresse dixit ma mère (objectivité assurée). Et le manque de moyen est un moyen. Qui peut se targuer d’avoir dans son film Orson Welles, Hitchcock et John Ford, côte à côte ? Quand on voit Wallace et Gromit qui partent dans l’espace, c’est vraiment génial et on sent dans Le Mystère du Lapin Garou que rien ne peut arrêter l’inventivité du patamodeleur. Avec de simples moyens, on peut avoir des ambitions démesurés, c’est ce qui est amusant. Faire du grand avec du petit !

Vous parlez de décalage, comme le fait de faire dialoguer Bergman et Bronson. En quoi ce dialogue est-il important ? J’ai l’impression que vous sortez des chapelles en faisant cela. Si je ne connais pas tout ce qui est montré, le geste me semble essentiel.

Je suis un lecteur de Proust (mon dieu avec Gotlib et Franquin, Jacques Rozier, Renoir et tant d’autres) et les coteries, les exclusions, l’élitisme, la condescendance, le snobisme, tous ces mécanismes psychologiques, il les a disséqués et je ne suis plus dupe… Je radiographie assez vite ces petites vanités, ces sentiments de supériorité, ce besoin de sécurité. Certains cinéphiles s’arrogent le droit d’être des propriétaires du bon goût, ils fixent des limites, vont s’asseoir sur des certitudes. Ennemis de la propriété privée, dénoncée par Renoir, ils sont dans leur vie intellectuelle plus capitalistes que les capitalistes. J’ai aussi la manie des listes, je peux croire 5 minutes à la hiérarchie mais récemment Jacques Rozier, cinéaste de chevet me disait : « le meilleur, ça ne veut rien dire ! ». Comme il a raison… Bon, disons qu’il y a Mozart et Bach. Et que Bruce Springsteen est le plus grand artiste sur scène, non ?

Vous me parlez de chapelle, et ce qui m’amuse, c’est que chez les laïcs, il y autant d’excommunications que chez les religieux les plus obscurs. La Cinémamecque est une dictature bienveillante (même si je me méfie de cet adjectif Orwellien), c’est moi tout seul, moi-même, qui choisit les intronisés mais j’aime des cinémas différents. Je suis un inconditionnel de John Woo et de Brian de Palma mais aussi de Bergman. Je trouve Lucio Fulci, John Carpenter ou George Romero géniaux et je peux résister à n’importe quel Straub, même le plus duraille. Othon est un des films les plus incroyables de l’histoire du cinématographe ! Bref, à la Cinémamecque on peut aimer Truffaut et Godard, Straub et Coppola. Les 400 coups et La Chambre verte sont des chefs d’œuvre… le plus intégriste des godardiens n’y peut rien. Et j’ajoute que Godard est un de mes cinéastes préférés. La Cinémamecque, c’est l’anti Cinémasecte. Je n’ai pas lu 3000 pages de mon auteur préféré, Marcel Proust pour devenir snob, verser dans l’exclusion et l’intégrisme. J’ai autant d’admiration pour Franquin et Picasso, Sempé et Rimbaud, Joe Dante et Bergman.

Le cinéma est-il mort comme le proclame l’émission rennaise du « Cinéma est mort » ?

J’ai fait une maîtrise de cinéma sur la notion d’auteur et « la mort de l’auteur » théorisée par Roland Barthes et Godard n’empêche pas de découvrir de nouveaux auteurs. La mort du cinéma n’empêche pas de découvrir de nouveaux auteurs qui tournent encore en pellicule. Ce qui est certain est que si on abandonne la pellicule, on peut parler de mort du film tourné en pellicule ! Il y a des DCP (NDR : Digital Cinema Package, le cinéma numérique utilisé aujourd’hui dans la plupart des salles) qui sont très beaux ! D’autres qui vitrifient, découpent les personnages et c’est un cauchemar. La poésie de John Ford ou de Murnau, c’est d’abord en pellicule, c’est certain. Et j’ajoute que si vous voyez Le Sicilien de Cimino sur grand écran, vous verrez que même si ce n’est pas La Porte du Paradis, c’est du grand cinéma. Et c’est pourtant un film très décrié. Si on ne comprend pas le génie de Visconti ou de Sergio Leone, la pellicule et le grand écran sont les meilleurs moyens de présenter l’essence de ces œuvres.

J’aime beaucoup Jean-Baptiste Thoret (le critique et le cinéaste). Je le comprends quand il parle de mort du cinéma avec nos amis rennais mais je suis encore très enthousiaste, en voyant des films récents : Mes séances de lutte ou le Rodin de Jacques Doillon sont de grands films ! Les films de Wes Anderson ! Mister fox !!!!

Bruno Dumont, qui passe pour un prétentieux aux yeux mêmes de grands critiques tente des choses très profondes, très inventives sans se noyer dans l’idéologie et les certitudes. Philippe Grandrieux avec White Epilespy fait corps avec la caméra et donne au cinéma une autre respiration, une vibration animale inédite. Bertrand Mandico avec Ultra rêve et Les garçons sauvages fait dériver et renverse le cinéma ! The Assassin de Hou Hsiao-sien est un sommet du cinéma et de la profondeur de champ. Chaque nouveau film d’Hong San-soo réinvente le récit cinématographique… Bref, non, le cinéma bouge encore !

Qui sont les plus grands ?

John Ford… Renoir, Chaplin, Keaton mais je vais tricher car il y a Minnelli et tant d’autres. Les films de Murnau…. Et on peut revoir les film muets d’Ozu, ils sont d’une modernité incroyable.

La Cinémamecque ne doit pas se refermer, devenir une caste, une secte, une élite propriétaire du bon goût et d’une bonne esthétique. Je suis stupéfait parfois d’y rencontrer des érudits du cinéma complètement analphabètes quand il s’agit de parler de BD ou de musique. Il est évident qu’un dessin de Franquin, c’est un sommet artistique et que Goscinny, est un univers indépassable ! Uderzo, Morris, Sempé sont des génies. Il faudrait que les gens se rencontrent et arrêtent de penser que Tarkovski est le plus grand. Plus grand que quoi ? Il a fait des films magnifiques mais il ne dépasse pas Mario Bava ou Sergio Leone !!! Pour faire taire les chapelles, il suffit de dire que Mizoguchi, aussi génial soit-il ne contient pas toute la poésie ou l’humour d’Ozu, de Rozier, de Tati ou de Podalydès, la folie de Dario Argento ou la puissance d’un Samuel Fuller, la maestria de Brian de Palma.

Combien de temps passez-vous à modeler, écrire et monter vos films. It looks like a one army job?

C’est un travail de tâcheron. Il est difficile de faire une moyenne. Je pars d’une simple boule de pâte à modeler et il faut trouver une transposition reconnaissable. Le problème, c’est que je me suis pris au jeu de la ressemblance et ainsi, je passe beaucoup plus de temps pour les modelages. En une heure, j’avais fait les bobines des deux inspecteurs farfelus du P’tit Quinquin. Pour faire un Orson Welles ou un Picasso dignes de ces noms, je peux m’y remettre 20 fois et en deux mois, un petit truc peut se produire, le patamodelage fonctionne. Pas de généralité. J’essaye de faire Anna Karina et je n’y arrive pas….

Pour la Cinémamecque, j’aime bien tout contrôler (premier montage, modelages, scénarios, imitations de toutes les voix) mais j’ai rencontré des complices qui ont fait un travail remarquable sur plusieurs films : Marie-Zoé Legendre pour l’animation (de ce qui n’est pas facile à animer : la pâte à modeler), Honza Vrana, Cynthia Delbart, Olivier Daric, Ange Hubert pour le montage et le son… Jean-Baptiste Thoret et Stéphane Bou m’ont prêté leurs voix, ce fut un enregistrement épique à France Inter en une prise ! Un film de réanimation est le premier road-movie dans une salle de cinéma ! Je fais d’habitude toute les voix. Le modelage est manuel et sonore.

Quels sont vos projets ?

J’avais un superproducteur Fabrice Dugast, qui travaillait pour Arte mais nous n’avons pas réussi à financer la Littéramecque… ou la Littérapâte. Un réalisateur de la Cinémamecque aurait adapté une grande œuvre littéraire, en deux minutes, évidemment ! Grâce à Olivier Père et Hélène Vayssières, j’ai pu réaliser 4 épisodes. Après l’aventure Court Circuit, j’ai cru arrêter la Cinémamecque et passer mon temps à lire les grands auteurs… L’opportunité de réaliser un film sur Jafar Panahi a été rendu possible grâce à Sylvie Pras (3 projections au Centre Pompidou). Anne Hélène Hoog a accepté mon projet sur Goscinny (un rêve réalisé mais à quel prix ! J’ai travaillé comme un fou). Le film sera passé en boucle dans deux expositions au Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme et actuellement jusqu’en janvier 2019 dans l’Expo Cinémathèque, version Cité de la BD, à Angoulême. Jean-Pierre Mercier, spécialiste de Lucky Luke et la fille de Gotlib ont apprécié le travail et me l’ont dit ! Je garde ce bonheur-là! Je ne me fais pas d’illusion sur le milieu du cinéma, je fais un cinéma artisanal avec mes mains dans un monde bourgeois. Pas facile de nouer de véritables amitiés… En revanche, il y a parfois des surprises, Jean-Philippe Bredel, docker du havre est devenu un mécène de la Cinémamecque, à un moment critique, Antoine De Caunes donne un coup de pouce à la Cinémamecque ! Ce passionné, je ne le remercierai jamais assez ! D’autres amis m’ont aidé pour financer au pas de charge Goscinny, l’irréductible. Je me dis parfois que je ferai la Cinémamecque jusqu’à mon dernier souffle, que les frères Bogdanov et David Cronenberg et Kubrick me permettront d’envoyer mes cocos dans l’espace et que je réussirai à financer Il était une fois la recherche du temps perdu, la rencontre entre l’univers de Proust et celui de Sergio Leone.

Pour visiter la Cinémamecque, rendez-vous sur son site.

Des Jours sans nuit, Sylvain Thuret

Juin 2018-Octobre 2019.

Ariane doing the Bela Lugosi dance in my apartment, celebrating 4AD’s anniversary, 2009.

Ariane doing the Bela Lugosi dance in my apartment, celebrating 4AD’s anniversary, 2009.

Our man Leonard Cohen, Olympia, 2012.

Our man Leonard Cohen, Olympia, 2012. « Like arrows, without targets », Porto, 2007.

« Like arrows, without targets », Porto, 2007. Joe Dante, Amiens, 2011.

Joe Dante, Amiens, 2011. Dan Gharibian, Papiers d’Arménie, 2015.

Dan Gharibian, Papiers d’Arménie, 2015. Comic Con in Villepinte, 2012.

Comic Con in Villepinte, 2012. Olivier and Jessica’s wedding, 2012.

Olivier and Jessica’s wedding, 2012.